大学入試で「中国語」を選択したいけれど、情報が少なくて困っている… そんなあなたに最適な記事です!

受験生の中には、中国語を選択したものの、過去問が見つからなかったり、試験の傾向や対策がわからず不安に感じている方が多いのではないでしょうか?

そんな時に頼りになるのが、プロの通訳と翻訳者による分析です!私、Yuki(中国語通訳&翻訳者)と中国人の妻が、共通テストと各大学の二次試験の傾向と対策を徹底分析しまとめました。

この記事を読めば、どんな問題が出るのか、どんな対策を取るべきかが明確にわかります。心配いりません!しっかり対策をすれば、必ず高得点が狙えます。

具体的に紹介する対策は以下の通りです:

- 共通テスト

- 東京大学

- 北海道大学

- 京都大学

- 大阪大学

これで、あなたの中国語受験を有利に進めましょう!

中国語で大学受験のメリットとデメリット

日本の大学入試では、英語を選択する学生が圧倒的に多い中、中国語を選ぶのは少数派です。そのため、中国語を選択する学生には情報が少なく、試験対策に困っている方も多いのではないでしょうか?

また、高校で中国語を教えている学校は少なく、リスニングが試験に含まれないため、リスニング対策に悩むことは少ないのが特徴です。

さらに、二次試験では和訳や中訳の問題が中心となり、英語に比べて時間に余裕を持って取り組めるため、試験対策は少し楽に感じることもあります。

とはいえ、「中国語」での受験は他の科目と異なるため、特有の傾向や対策を理解しておくことが重要です。これからどのように勉強していくべきか、この記事でしっかり確認して、効果的な準備を進めましょう。

中国語で大学受験を選択することにはメリットとデメリットがあります。それらをしっかり把握して、受験勉強を進めていきましょう。

メリット

中国語で受験する最大のメリットは、英語より得点しやすい点です。

多くの大学では、二次試験で和訳や中訳の問題が中心となり、時間に余裕があります。そのため、英語に比べて比較的高得点を狙いやすい傾向があります。

また、中国語の出題形式は大学ごとのばらつきが少なく、ほとんどが訳す問題です。これにより、個別対策に時間をかける必要が少なく、どの大学を受験しても共通の対策を進めやすい点がメリットです。

デメリット

一方で、中国語での受験には情報が少ないというデメリットがあります。

予備校で中国語の講座を開講しているところは少なく、参考書も限られています。さらに、共通テストは比較的簡単に感じても、二次試験の難易度は高くなる場合が多いため、注意が必要です。

ネットの情報を安易に信じて、「中国語だから簡単だろう」と考えるのは危険です。必ず自分で過去問を手に入れ、出題傾向や試験内容を確認することが大切です。

中国語の大学受験:不安を解消するために

「どうやって勉強を進めていけばいいか?」と不安に感じるかもしれませんが、大丈夫です!ボクが提供する動画や記事を通じて、効率的な学習法や対策法をしっかり解説しますので、一緒に準備を進めていきましょう!

過去問の入手方法

中国語で受験を考えている場合、過去問の入手が非常に重要です。しかし、残念ながら「赤本」のような中国語専用の過去問は販売されていません。

その代わり、大学に直接問い合わせることで、直近3年分の過去問を郵送してもらうことができます。解答はついていませんが、郵送費だけで手に入れることができるので、受けたい大学の過去問は積極的にリクエストしましょう。

こうした準備をしっかり整えて、受験に臨むことで、自信を持って試験に挑めるようになりますよ!

共通テスト(旧センター試験)を中国語で受験

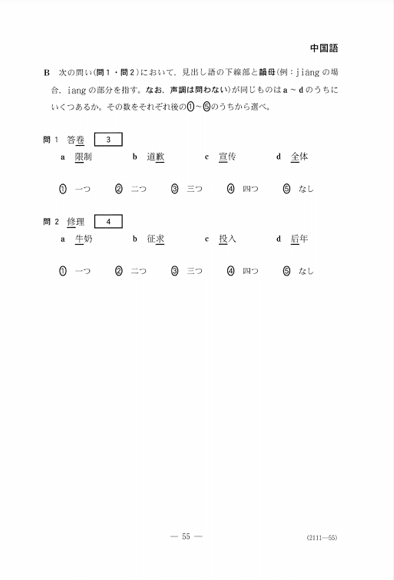

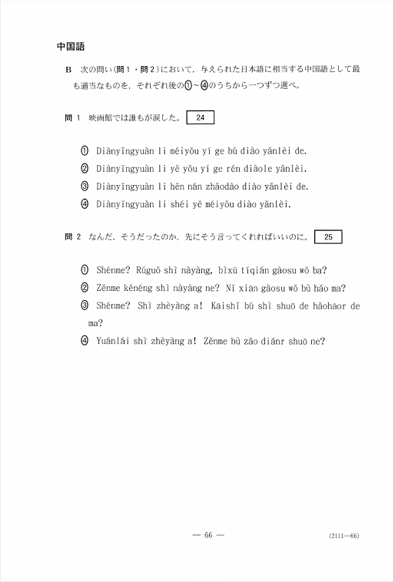

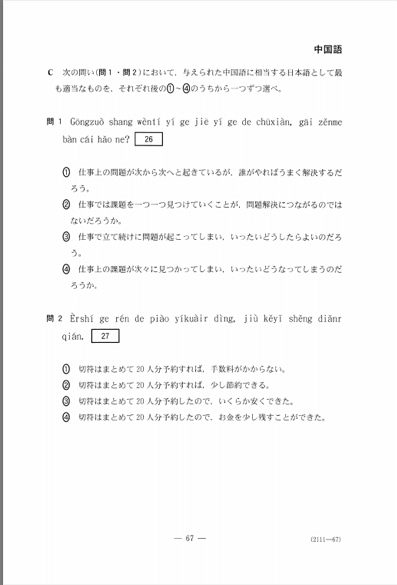

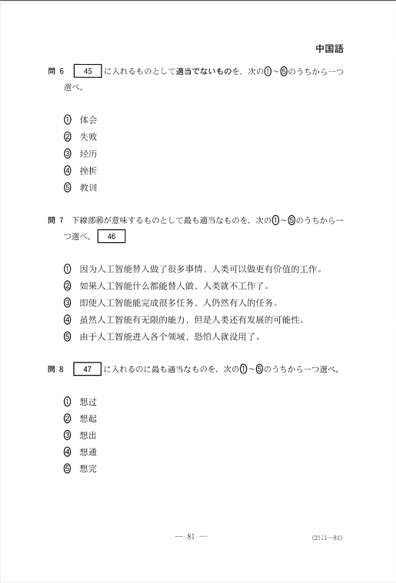

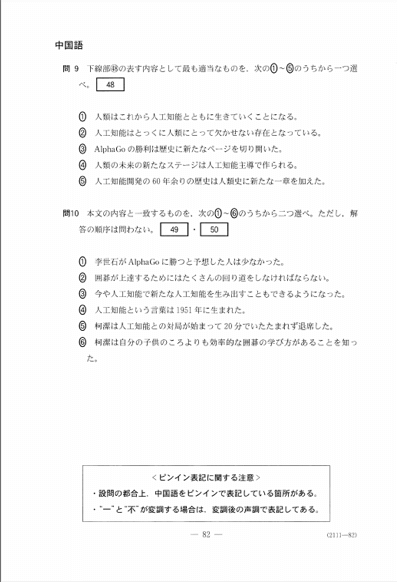

共通テストの「中国語」は筆記試験として実施され、リスニングは含まれていません。試験時間は80分、配点は200点です。出題形式は以下の通りです:

第1問:ピンイン(36点)

ピンインと声調に関する知識を問う問題です。

例:同じ音や声調の組み合わせがいくつあるかを答える問題。

例:ピンインで書かれた会話文を完成させる問題。

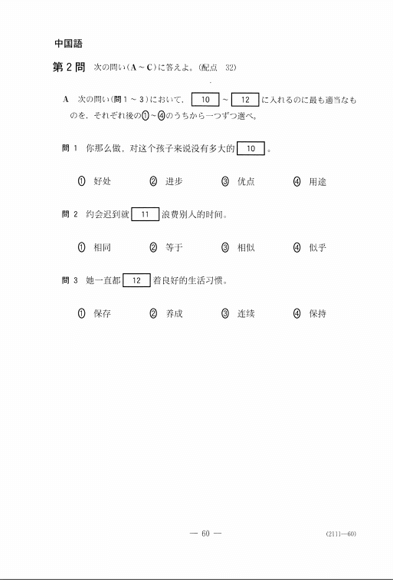

第2問:語彙・文法(36点)

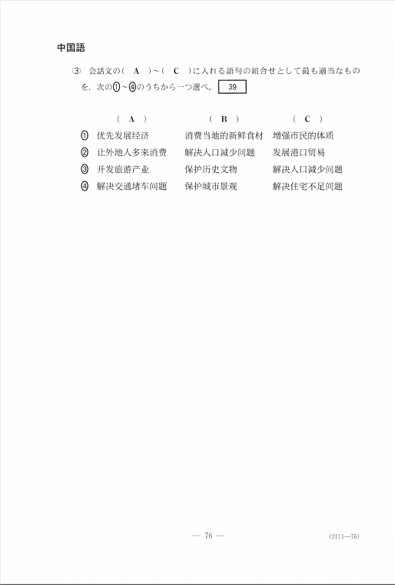

文章の空欄に適切な語句を選択する問題です。

例:文中の空欄に適当な語句を選ぶ問題。

例:空欄に入れることができない語句を選ぶ問題。

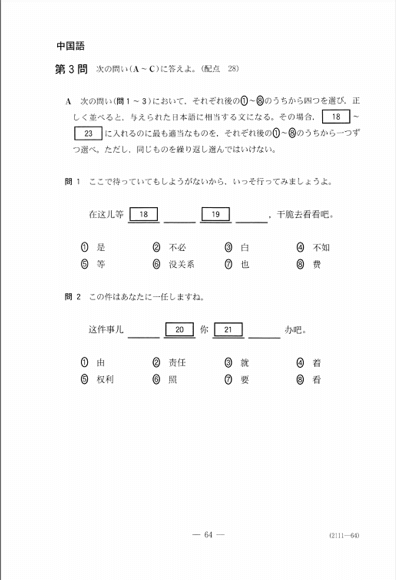

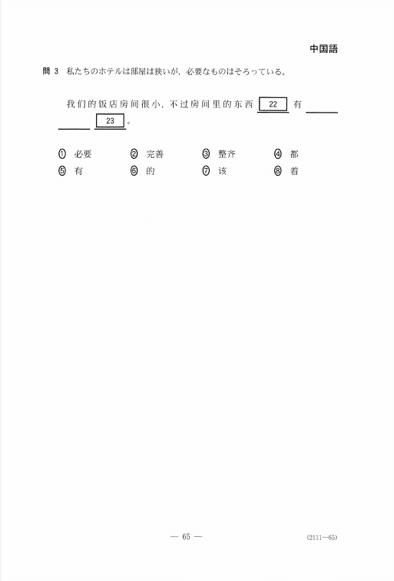

第3問:表現力(32点)

語句の並び替えや、日本語と中国語(ピンインのみ)で意味が合うものを選ぶ問題です。

例:日本語の意味と合うように語句を並び替える問題。

例:ピンインのみの文に合う日本語を選ぶ問題。

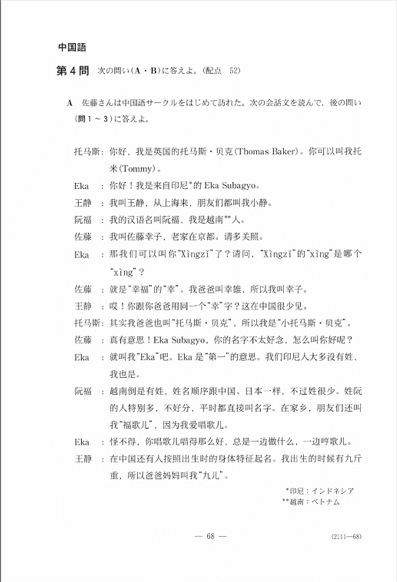

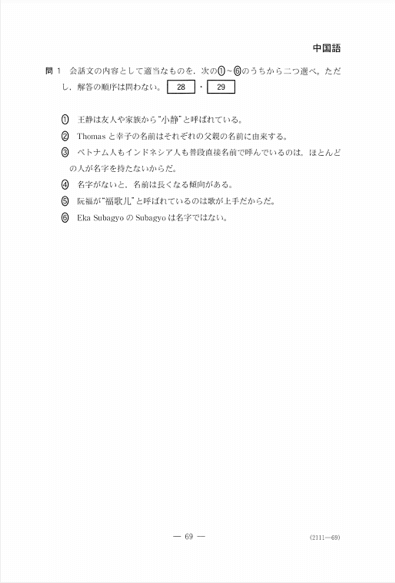

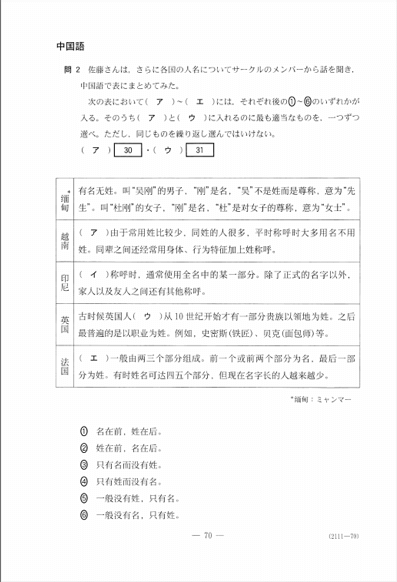

第4問:複合的な資料の読み取り(48点)

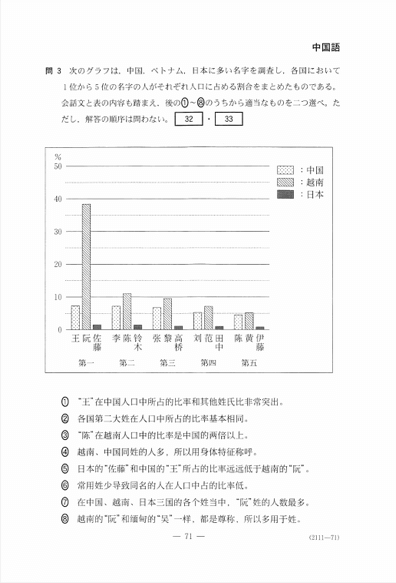

会話文やグラフ、地図などの資料を読み取る問題です。

例:会話文とグラフの読み取り。

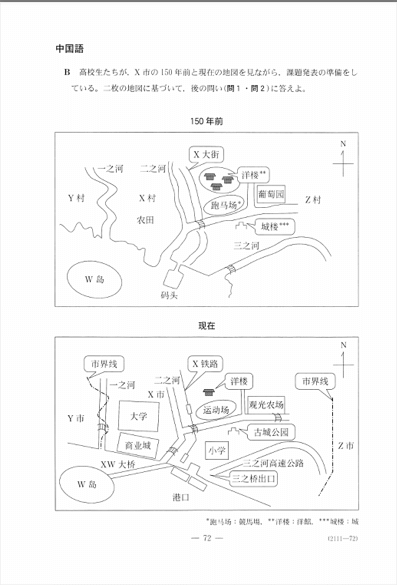

例:地図や図表を読み取る問題。

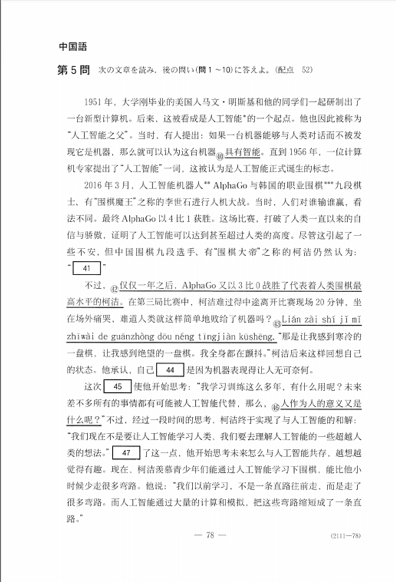

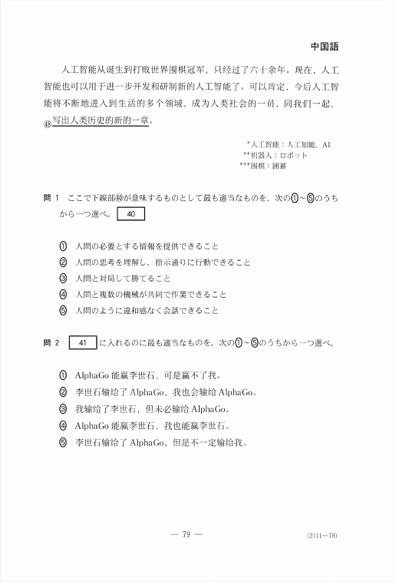

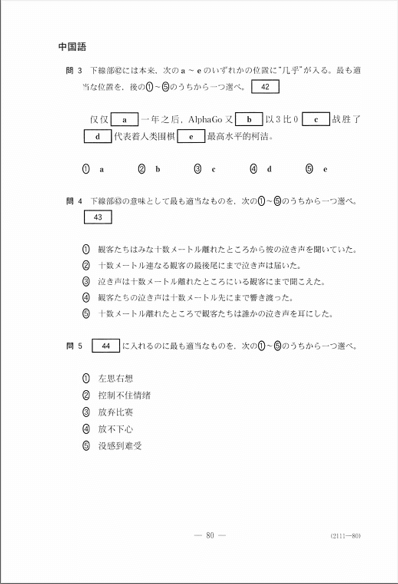

第5問:長文読解(48点)

長文を理解する問題です。

このように、共通テストの「中国語」は、発音・ピンイン、語彙、表現力、資料の読み取り、長文読解の5つの大問で構成されています。リスニングは含まれていないため、リスニング対策に時間を取る必要がなく、その分他の対策に集中することができます。

共通テストの受験者数と平均点

受験者数や平均点については、毎年異なるため、最新の情報を確認することをおすすめしますが、概ね受験者数は増加傾向にあり、平均点は難易度によって変動します。

| 年度 | 受験者数 | 平均点/100点 |

|---|---|---|

| 令和3年度 | 625人 | 80.17点 |

| 令和4年度 | 599人 | 82.39点 |

| 令和5年度 | 735人 | 81.38点 |

| 令和6年度 | 781人 | 86.04点 |

英語の共通テストにはリーディングとリスニングの2つのセクションがあります。令和6年度のデータは以下の通りです:

- リーディング:44万9,328人 平均51.54点

- リスニング :44万7,519人 平均67.24点

一方、中国語はリスニングがなく、筆記試験のみで実施されます。そのため、リスニング対策の時間を他の部分に充てることができ、より効率的に学習を進めることができます。

また、受験者の最低点も公表されており、中国語は30点、英語は0点という結果でした。

まとめ

共通テストの中国語は、英語と比べてリスニングがない分、短期間で高得点を狙いやすく、特に受験勉強の時間が限られている方には非常にオススメです。

くわしくは以下の動画でその傾向と対策を解説していますので、何度もみてもらえるとうれしいです。

共テの傾向と対策ー詳細を見る

共通テスト〈中国語〉の出題傾向と対策

**共通テスト〈中国語〉**では、簡体字とピンインが使用されます。台湾や香港では繁体字が使われているため、簡体字と繁体字の違いを理解しておくことが重要です。

簡体字と繁体字の違い

- 簡体字:筆画が少なく、文字が簡略化されています。中国本土で広く使用されています。

- 繁体字:筆画が多く、伝統的な文字です。台湾や香港で使用されます。

文法と発音の違い

- 文法:基本的な文法は簡体字と繁体字で共通です。ただし、会話の中では地域差があるため、理解しておくことが大切です。

- 発音:発音に関しては、簡体字と繁体字の間で違いはありませんが、地域差(例えば、北京語と広東語)による違いはあります。

勉強する場合、簡体字を学ぶことが推奨されます。なぜなら、簡体字は中国本土での学習や日常生活で最も一般的に使用されているため、試験に対応しやすいです。

共通テスト〈中国語〉の特徴

- リスニングはなし:共通テストではリスニング問題が出題されません。そのため、リスニング対策にかける時間を他の分野に振り分けることができます。

- 配点

こちらが配点の部分を表にしたものです:

| 問題の種類 | 設問数 | 配点 |

|---|---|---|

| ピンイン・声調 | 9 | 36点 |

| 語句問題 | 7 | 32点 |

| 表現問題 | 8 | 32点 |

| 資料読み取り | 7 | 52点 |

| 長文読解 | 10 | 48点 |

合計で200点満点となります。

各問題の傾向と対策

- 第1問(ピンイン・声調)

- 出題傾向:ピンインの知識、声調の理解を問う問題。

- 対策:ピンインと声調をしっかり覚え、発音の練習を行いましょう。

- 第2問(語句問題)

- 出題傾向:語彙力や文法を活用する問題。

- 対策:よく使われる単語やフレーズ、文法を習得しておくことが重要です。

- 第3問(表現)

- 出題傾向:語句の並び替えや意味に合った選択肢を選ぶ問題。

- 対策:文法や語彙力を強化し、語順や文の構造を理解しておきましょう。

- 第4問(資料読み取り)

- 出題傾向:会話文やグラフ、地図などの資料を読み取る問題。

- 対策:中国語の文章に慣れ、情報を素早く正確に読み取る練習をしましょう。

- 第5問(長文読解)

- 出題傾向:長文の読解。

- 対策:読解力を高めるために、文章の構造やキーワードに注目して、毎日少しずつ長文を読んでいきましょう。

これらの問題に対して効果的な対策を行えば、高得点を狙うことができます。

第1問A:ピンイン知識

- 内容: ピンインの頭の部分(例:「Jiang」の“J”)と同じものが何個あるかを答える問題。

- ポイント: ピンインの最初の文字(母音や子音)に注目して、同じ音の組み合わせを見つけること。

- 例:

- 問題:

shù xuéの「sh」がピンインに含まれている組み合わせを選ぶ。

- 問題:

第1問B:ピンイン知識

- 内容: ピンインの後ろの部分(例:「jian」の“ian”部分)が同じものがいくつあるかを答える問題。

- ポイント: ピンインの後ろの部分に注目して、同じ組み合わせを見つけること。

- 例:

- 問題:

jian(“ian”部分)が含まれるピンインを見つける。

- 問題:

第1問C:声調知識

- 内容: 同じ声調の組み合わせがいくつあるかを答える問題。

- ポイント: 各ピンインの声調に注目して、同じ声調の組み合わせを見つける。

- 例:

- 問題:

著名:zhù míng(第4声+第2声)に似た組み合わせを選ぶ。 - 選択肢:

- a) 病房:bìng fáng

- b) 业余:yè yú

- c) 立即:lì jí

- d) 预习:yù xí

- 正解: すべて第4声+第2声なので、正解は④

- 問題:

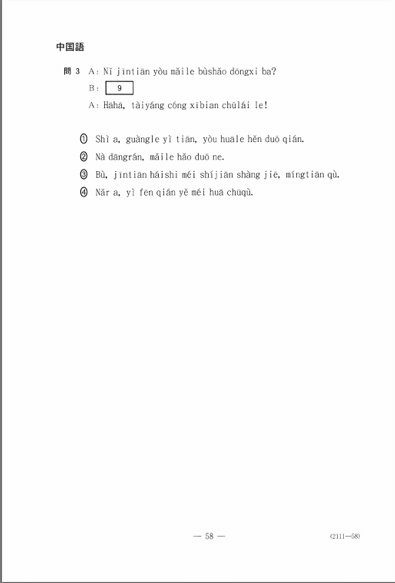

第1問D:ピンインの会話文を完成させる問題

- 内容: すべてピンインで書かれた会話文に対して、適切な言葉を埋めて完成させる問題。

- ポイント: ピンインだけで会話文を理解し、適切な単語を選ぶことが求められる。

- 難易度: ピンインだけだと読みづらく、意味を理解するのに時間がかかることがある。

第1問の対策

ピンインと声調は正確に覚えておく必要があります。多くの人は単語帳を使って暗記すると思いますが、ボクは中国語学習において単語帳は使いませんでした。理由は、単語帳での暗記では実際の使い方に結びつかないことが多いからです。

効果的なのは、中国語の文章に触れながら学ぶことです。これにより、自然とピンインと声調を覚えられ、読解力の向上にも繋がります。単語帳を使う場合でも、最小限に抑え、文章内で頻出する単語を調べて覚える方が効果的です。

また、メモを取ることは避けた方が良いです。経験上、メモすると脳が依存し、すぐに忘れてしまいます。代わりに、何度もその単語や表現に触れながら覚えていくと、意外と忘れにくくなります。

問題演習は、過去問を使うのが一番効果的です。共通テストの過去問はネット上で公開されているので、実際の出題形式や問題傾向に慣れることができます。

第2問:語句選択問題(32点)

第2問では、1行未満の文に適切な語句を空欄に入れる「適当な語句を選択する問題」と、逆に空欄に入れられない「適当でない語句」を選ぶ問題が出題されます。出題形式は①~④の選択肢から正しい(または誤った)語句を選ぶ形です。

第2問A:適当な語句を選択する問題

文章の空欄に適切な語句を選ぶ問題です。この形式は英語の試験でもよく見られる問題で、文脈に合う語句を選ぶ能力が求められます。重要なのは、文全体の意味や語法に合わせた語句選びをすることです。選択肢に似た意味を持つ語句が並んでいることが多いので、文脈をしっかりと理解して選ぶことがポイントです。

第2問B:適当でない語句を選択する問題

こちらの問題は、空欄に入れられない語句を選ぶものです。誤った選択肢を避けることが求められます。早とちりして適当な語句を選ばないように、文全体をよく読んでから選択肢を確認することが大切です。特に、意味が似ているが使い方が異なる語句が選択肢に含まれていることが多いので、語彙の意味だけでなく、使い方を理解しておくことが重要です。

第2問の対策:語句問題対策(語感を鍛えることがカギ!)

語句選択問題では、単なる暗記ではなく、「語感」を養うことが最も重要です。語感とは、文章の文脈に合った語句を直感的に選べる能力です。これを鍛えるためには、日常的に中国語の文章を読む習慣をつけることが最も効果的です。

語彙力アップのための学習法

- 毎日中国語の文章を読む

- 中国語の文章を毎日読むことで、単語の使い方やニュアンスを自然に習得できます。ニュース記事や簡単な小説、ブログ記事などを読むことで、さまざまな表現に触れ、文脈に沿った語句を選ぶ能力が向上します。

- 文脈の中で語彙を増やす

- 単語帳の丸暗記よりも、実際の文章で語彙を覚える方が記憶に定着しやすいです。語彙を文の中で覚えることで、語感を鍛えることができ、語句選択問題の難易度が上がったときにも対応できるようになります。

- 読書メイン+問題演習は確認用

- 勉強の大部分を「読むこと」に使い、問題演習は確認用として活用しましょう。文章を読むことで語彙力や文脈を理解し、問題演習でそれができているかをチェックする形です。問題演習ばかりをやるよりも、文章を読んで語感を養うことが長期的に効果的です。

語句問題の解き方のポイント

- 文脈を理解する:問題文をしっかり読んで、文脈に合った語句を選びましょう。文法や意味だけでなく、その語句が文章全体でどう機能するかを意識することが大切です。

- 選択肢の違いを比較する:選択肢に似た語句が並んでいることが多いため、細かな違いに注意を払いましょう。語句が微妙に異なる場合、その違いが文脈にどう影響するかを考えることが求められます。

この学習法を実践すれば、語彙の使い方が自然と身につき、語句問題での正答率が高くなるはずです。問題演習の方法や具体的な対策は、後半でさらに詳しく解説していきます!

第3問の対策:語句の並び替えや表現を問う問題(32点)

第3問は、語句の並び替えや日本語と中国語のピンインだけで表現が合うものを選ぶ問題です。この問題では、中国語での自然な表現を知っているかどうかがカギになります。

第3問の問題形式

- 第3問A:語句の並び替え問題

- 日本語の意味に合うように①〜⑧の語句を並び替える問題です。

- 日本語の部分は直訳ではなく意訳されているため、直訳をすることは難しく、意味を理解して中国語らしい表現を選ぶことが求められます。

第3問B:日本語に合うピンインの文を選択

- 日本語に合う中国語(ピンインのみ)を選ぶ問題です。

- ピンインだけだと読みが遅くなることもありますが、じっくり読めば正解が見つかります。

第3問C:ピンインの文に合う日本語の文を選択

- ピンインで表示された中国語の内容に合う日本語の文を選ぶ問題です。

- ピンインの部分を読むスピードが遅くても心配する必要はありません。じっくりと読み、意味を理解して選択しましょう。

第3問の対策

BとCのピンイン文について

これらの問題では特別な対策は必要ありません。自然にピンインを読むスピードを身につけておけば問題なく解けます。日頃からピンインを読んで、中国語の構文に慣れておくことが重要です。

Aの並び替え問題

並び替え問題の対策は、表現を知っているかどうかがポイントです。日本語の意味が意訳されているため、単語を機械的に覚えるだけでは対応できません。

- 日本語の文が意訳されているため、単語帳で覚えた語彙だけでは正しく並び替えるのが難しくなります。

- 単語帳に頼るよりも、実際の文章を多く読んで自然な表現を身につけることが効果的です。

効果的な対策方法

- 多読を習慣にする

- 毎日少しずつでも中国語の文章を読むことで、表現を自然に覚えることができます。特に、日常会話やエッセイ、ニュース記事などの文章を読むことが有効です。

- フレーズごと覚える

- 単語をバラバラに覚えるのではなく、フレーズや文章ごとに覚えることで、より自然な表現を身につけやすくなります。

- 問題演習で確認

- 過去問や練習問題を通じて、並び替えや表現の使い方を確認しましょう。間違えた問題を分析し、なぜその表現が適切なのかを理解することが重要です。

これらの方法を実践すれば、語句並び替え問題においても、自然な中国語表現を選べるようになり、正答率が向上するはずです。

第4問:資料の読み取り問題(52点)

第4問では、会話文やグラフ、地図などの資料を読み取る問題が出題されます。この問題のポイントは、じっくり読んで早とちりせず、正しい選択肢を確実に排除していくことです。

第4問の問題形式

- 第4問A:会話文とグラフの読み取り

- 会話文を読んで、その内容に基づいて選択肢を選びます。

- 会話文と関連のない選択肢も含まれる場合があるので、焦らずにじっくり読んで選択肢を排除していきましょう。

- グラフの読み取り問題もありますが、数値や傾向を正確に把握することが求められます。早とちりせず、グラフのデータを細かく確認し、答えを選んでいくことが重要です。

第4問B:地図の読み取り

- 地図に関連する問題が出題されます。会話文や地図に基づいて選択肢を選ぶ形です。

- 「二つ選べ」といった問題も出題されることがあるので、選択肢の数を間違えないように注意が必要です。

第4問の対策

会話文とグラフの読み取り(第4問A)

- 早とちりせず、じっくりと読解することが大切です。会話文やグラフの情報は、一度読んだだけでは十分に理解できないこともあります。情報を何度も確認し、誤った選択肢を排除していくことで正解を導き出すことができます。

- グラフや表の読み取りは、数値やトレンドを正確に読み取る能力が問われます。具体的な数値や比率に注目し、選択肢に合致するものを選ぶようにしましょう。

- キーワードを把握することが重要です。会話文やグラフには重要な情報が含まれており、そのポイントを逃さず確認しましょう。

地図の読み取り(第4問B)

- 地図に関連した情報は、方向や距離、場所の特徴などが含まれていることがあります。地図の内容をしっかり理解したうえで、選択肢を見ていきます。

- **「二つ選べ」**の問題には注意しましょう。選択肢を二つ選ぶ際に、間違って一つだけ選ぶというミスがないように意識を高めておくと良いです。

効果的な対策方法

- 過去問演習

- 過去問を繰り返し解くことで、どのような資料が出題されるのか、どのように情報を読み取れば良いのかを体験的に学ぶことができます。

- 資料の読み取り練習

- 会話文やグラフ、地図などを日常的に読むことで、資料の情報を素早く正確に読み取る能力を養うことができます。新聞やニュース、ウェブサイトの記事に触れて、資料を分析する力をつけましょう。

- 情報整理の習慣をつける

- 資料を読んだ後に、重要な情報をメモする習慣をつけると、問題解答時に役立ちます。特にグラフや地図などは視覚的に情報を整理しておくことが効果的です。

このように、資料を正確に読み取り、情報を素早く整理する能力を高めることが、正解への近道です。

第5問:長文読解(48点)

第5問は長文読解問題で、1ページ程度の文章を読み、設問に答える形式です。日頃から中国語に触れている人にとっては、それほど難易度は高く感じないでしょう。

第5問の特徴

- 文章の長さ:一般的に1ページ程度の長さで、長文と言っても実際にはそれほど多くの情報量ではありません。

- 設問形式:オーソドックスな長文読解で、設問に対して適切な答えを選ぶ形です。

- 普段の学習効果:日常的に中国語に触れている人には、問題文自体がそれほど難しくないと感じるでしょう。

普段から中国語の文章を読んでいることで、長文読解に対する耐性が自然に身につきます。試験本番でも余裕を持って解けるよう、日々の学習で多読を意識することが大切です。

第5問の対策

1. 多読を習慣にする

長文読解の問題を解くためには、まず多読の習慣をつけることが最も効果的です。普段から日常的に中国語の文章に触れることで、自然と読解力が向上します。

- 毎日少しずつ読む:ニュース、記事、ブログ、SNSなど、さまざまなジャンルの中国語文章を読んでみましょう。段階的に内容が難しくなるものを選ぶことで、理解力を向上させることができます。

- 内容を要約する:長文を読んだ後に、要点を簡単にまとめてみると、理解力がさらに深まります。

2. 設問を解く際のポイント

長文を読んだ後に設問に答える方法として、以下のポイントを意識しましょう。

- 設問を先に確認する:設問を先に読んでおき、その設問に関連する部分を長文から探し出していく方法が効果的です。これにより、どこに重点を置いて読んでいくべきかがわかります。

- 曖昧な選択肢は確認する:選択肢に曖昧なものがあれば、必ず本文に戻って確認しながら解くことをお勧めします。設問の内容と本文が一致しているか再確認することで、正しい答えに辿り着きやすくなります。

3. シャドーイングで読解力を高める

シャドーイングはリスニング力と読解力を同時に鍛えるための効果的な方法です。音声を聞き、できるだけ即座にマネする練習を行いましょう。

- 発音やリズム感を鍛える:シャドーイングを行うことで、リズムやイントネーションも身につきます。また、発音が正確になることで、文全体の理解がスムーズになります。

- 中国語のニュースやポッドキャストなどを使って、シャドーイング練習をするのも効果的です。

4. ボキャブラリーの強化

長文読解においては、語彙力の強化が不可欠です。日々の学習で知らない単語に出会った際は、メモをとってその意味を調べ、定期的に復習するようにしましょう。

- フレーズごと覚える:単語帳での暗記も有効ですが、フレーズや文脈ごと覚えることで、実際の長文での理解がしやすくなります。

まとめ

- 多読を習慣にすることが最も重要な対策です。日々、さまざまな中国語の文章を読むことで、長文読解に慣れ、内容を速く理解できるようになります。

- 設問に対して冷静に解答できるように、設問を先に確認し、本文と照らし合わせながら解いていくことが大切です。

- シャドーイングでリスニング力と読解力を同時に強化し、発音やリズム感を自然に身につけましょう。

これらを実践すれば、第5問の長文読解問題を余裕を持って解けるようになるでしょう。

問題演習

試験前にや夏休みには確認としてセンター試験と共通テストの過去問を解くのがいいでしょう。

(過去問はネットに公開されています。)

もっと演習したいひとは、中検2・3・4級に似たような出題がありますので、

中検の過去問で対策するのもいいですね。

二次試験で中国語を利用する場合

中国語での大学受験の二次試験では、主に「訳せ」という問題が多く出題されます。

問題形式

- 日本語→中国語

- 中国語→日本語

これらの問題は、文章の内容が難解で手応えがあり、訳すのにかなりの苦労を伴うことが多いです。特に、戦前や戦後初期の小説など、歴史的な背景がある文章がそのまま出題されることもあります。このため、文章の難易度はHSK6級や中検準1級よりも高いと考えた方が良いでしょう。

また、選択肢問題はほとんど出題されないため、正確な訳を自分で考え、書く力が求められます。多くの大学では選択肢問題が見られませんでした。

このように、二次試験では訳文力が試されるため、日常的に文法や語彙の強化と共に、歴史的背景に関する理解を深めることが重要です。

個別の大学の傾向と対策

これから、各大学の二次試験の傾向と対策を見ていきます。どの大学も試験の内容に特徴があるため、それぞれに応じた対策をしっかりと立てることが大切です。

次のセクションでは、各大学ごとの試験内容やその特徴を紹介し、どのように準備すればよいかを詳しく解説していきます。

東京大学

東京大学の例年の出題はこんな感じです。

Ⅰ:要約問題(中国語を読み、日本語で要約)

Ⅱ:日→中翻訳

Ⅲ:語彙問題(文章内から出題)

Ⅳ:中→日翻訳

Ⅴ:並べ替え作文

Ⅴ:並べ替え作文は一見、得点源にできそうですが、こちらは長い上に自分で一語補う必要があるという点からかなり難易度が高いと言えます。

また対策のしようがありませんから、本番での運によるところが大きいかもしれません。

【動画あり】詳しく解説!

東大の傾向と対策ー詳細を見る

東京大学〈中国語〉入試 過去問の入手法

東京大学の外国語入試(中国語を含む)については、以下の方法で過去問を入手できます。特に、中国語の試験については、英語以外の外国語を選択する際の貴重な情報源となります。

過去問の入手方法

- 東京大学にメールでリクエスト

- 東京大学の入試課にメールを送ると、過去3年分の中国語の試験問題を送ってくれます(解答は含まれていません)。

- メール内容には、過去問を送って欲しい旨を記載し、郵送先を明記します。

- 送料について

- 送料はおおよそ300円前後がかかります。この金額を指定された方法で振り込む必要があります。

- 振り込み後、過去問が送られますが、振り込み前でも問題冊子は先に送られることがあります。

- 振り込みを忘れても、通常は問題が送られた後に対応してくれるため、丁寧に謝罪すれば問題ありません。

- 過去問の公開状況

- 東京大学の公式サイトには、英語を含む外国語の試験問題は公開されていません。したがって、実際に過去問を入手するには、上記の方法で直接リクエストする必要があります。

東京大学入試〈中国語〉傾向と対策

東京大学の中国語入試では、リスニングはなく、全問が筆記試験になります。問題は主に5つの大問から構成され、各問題には特定の対策が求められます。以下では、各大問の特徴とその対策方法を詳しく説明します。

問題は全部で大問5個あります。

Ⅰ:要約問題(中国語を読み、日本語で要約)

Ⅱ:日→中翻訳

Ⅲ:語彙問題(文章内から出題)

Ⅳ:中→日翻訳

Ⅴ:並べ替え作文

リスニングはありません。

出題内容の傾向(H29〜H31年度の出典)

- 読解問題

- 読解問題は、難易度の高い文章が多く、内容理解だけでなく細かい語彙や文法の理解も問われます。

- 対策法:

- 日常的に中国語の新聞記事やエッセイ、文学作品などを読むことが有効です。

- 日本語訳を意識せず、文章の構造や単語の意味を文脈で捉える練習をすることが重要です。

- 語彙・文法問題

- 基本的な語彙力と文法力が問われますが、特に中国語特有の表現や語法に慣れておく必要があります。

- 対策法:

- 日々の学習で語彙や文法の使い方を意識して覚え、特に自然な表現を身につけること。

- 中国語の教材を使い、文法書を参照しながら語句や構文を練習する。

- 会話文の理解

- 会話文から適切な答えを選ぶ問題や、会話の流れに合った表現を選ぶ問題も多く出題されます。

- 対策法:

- 中国語の会話集やドラマ、映画などでリスニングを強化し、自然な会話表現を身につけること。

- リスニング力が向上すれば、問題文の流れをより速く把握できるようになります。

- 文化的背景を理解する問題

- 中国語に関する知識だけでなく、中国文化や社会についての理解も問われる場合があります。

- 対策法:

- 中国の歴史や文化、風俗習慣についても基本的な知識を身につけておくと良いです。

- 読書やドキュメンタリー、ニュースで中国の社会情勢を理解することが役立ちます。

備考

東京大学の中国語入試は非常に難易度が高く、しっかりとした基礎力とともに、実際に使われる中国語を理解する能力が求められます。過去問を活用し、特に読解力や会話の理解力を高めることが合格への近道です。

また、コロナ禍以降の変更についても注意が必要ですが、過去問や対策方法は基本的に変わりませんので、計画的に学習を進めていきましょう。

Ⅰ:要約問題(中国語を読み、日本語で要約)

この問題では、与えられた中国語の文章を日本語で200字以内に要約することが求められます。文章の長さはA4用紙1ページと1/4ページ程度で、特に難解な内容ではありませんが、知らない単語が出てくる可能性があります。しかし、内容を理解するのに大きな支障はないでしょう。

ポイント

この問題では、「中国語の文章を読む力」が重要です。具体的には、どれだけ中国語の文章を読んで慣れているか、つまりどれだけ「多読」をしてきたかがポイントとなります。

Ⅰ:要約問題の対策

- 斜め読みの技術を身につける

- 文章を素早く大まかに読む「斜め読み」を練習しましょう。これも多読を積み重ねることで自然に身につきます。わからない単語が出てきても、いちいち立ち止まらずに、全体の内容を把握することが重要です。

- わからない単語に固執しない

- わからない単語に時間をかけて立ち止まってしまうと、要約作業が進まなくなります。単語がわからなくても、文の大まかな意味を捉え、流れを理解する力をつけましょう。

- 過去問を活用する

- 過去問に解答がないことを考慮し、英語の要約問題を使って練習をする方法もあります。英語の要約問題の日本語訳を読み、それを要約することで、要約の練習になります。模範解答もあるので、ポイントを学びながら練習できます。

- 直前期の過去問練習

- 直前期には、実際の中国語の過去問を使って、実際に中国語を読んで要約する練習をしましょう。模範解答がなくても、試験形式での練習を繰り返すことで、本番に向けて準備が整います。

- 過去問の出題例

- 例: H29年 郭于华《“弱者的武器”与“隐藏的文本”–研究农民反抗的底层视角》

- 例: H30年 熊培云《西风东土:两个世界的挫折》

- 例: H31年 王亮 张庆鹏《非洲人在广州–跨境迁移者的口述史》

これらの過去問を参考に、出題された内容や要約の形式を学びましょう。

Ⅱ:日→中翻訳

この問題では、300字弱の日本語の文章を中国語に訳すことが求められます。日本語の文には修飾語やあいまいな表現が多く、語順が異なる中国語に訳す際に難しさを感じるかもしれません。特に1文が長く、100字近くになることが多いため、翻訳が難しくなることもあります。

ポイント

日本語から中国語に翻訳する際、完全な直訳をする必要はありません。直訳をすると不自然な表現になり、減点の対象になることもあります。自然な中国語の表現にすることが重要です。

Ⅱ:日→中翻訳の対策

- 意訳を心がける

自然な表現を使うためには、相当な語感が求められます。多くの良質な文章に触れ、語感を養いましょう。 - 過去問の活用

東京大学の中国語入試や、中国語検定、HSKなどの問題文を参考にして、自分で訳してみると効果的です。模範解答と照らし合わせて、自分の訳をチェックし、改善点を見つけましょう。 - 漢字の確認

解答時に簡体字と繁体字、または日本独自の字体が混ざっていないかを確認しましょう。書けない漢字や簡体字を知らないことに気づくことがありますので、注意深くチェックしてください。 - 知識の積み重ね

簡体字と繁体字の違いや文法・発音の差などを理解しておくと、より自然な翻訳ができるようになります。

過去問の出題例

- H29年 宇沢弘文『自動車の社会費用』

- H30年 池田弥三郎『東京の坂』

- H31年 本村凌二『競馬の世界史―サラブレッド誕生から21世紀の凱旋門賞まで』

Ⅲ:語彙問題(文章内から出題)

このセクションでは、400~500文字の中国語文章に基づいた設問が出題され、並び替えやピンイン→漢字、漢字→ピンインなどの問題が3~4個出されます。各年度の出典と設問は少し異なるものの、基本的な出題の形式は似ています。

H29年 出典:老舍《我这一辈子》

- 問題形式:

- (A) 文章の段落を適切な順番に並べ替える。

- (B) 下線部の語句を日本語に訳す。

- (C) ピンイン(例: qiú dàng qī fā)を漢字に書き換え、適切な選択肢を記入する。

H30年 出典:邓云乡《文化古城旧事》

- 問題形式:

- (1) ローマ字に対応する漢字のピンイン(声調記号なし)を漢字に変換する。

- (2) 与えられた語句を適切な順序で並べ替えて文を作る。

- (3) 下線部の意味を理解し、語句の意味を説明する。

H31年 出典:刘心武《山草壮》

- 問題形式:

- (1) 文章中のピンインを漢字に書き換える。

- (2) 下線部の発音をピンイン(声調付き)で書きなさい。

- (3) 下線部の日本語訳を行う。

- (4) 与えられた語句を適切な順序で並べて文を作る。

出題の傾向と対策

- 語彙問題では、出題される単語がよく使われるものでも、知らない語彙が多いため、すべての単語を覚えるのは現実的ではありません。

- 類推力を養うことが重要です。未知の単語が出てきても、知っている単語から類推して意味を推測できるようになると、問題に取り組みやすくなります。

- ピンインに関連する問題が頻出で、発音や書き換えの問題が多く見られるため、ピンインの練習は欠かさないようにしましょう。

まとめ

- 類推力を鍛えるために、よく使われる単語や熟語の意味を理解し、同じ音や形を持つ漢字のパターンを覚えることが大切です。

- 出題形式に慣れておくために、過去問や模範解答を活用して問題の傾向をつかむことが有効です。

Ⅳ:中→日翻訳

このセクションでは、200~300字程度の中国語の文章を日本語に訳すという問題です。文章は小説の一部で、しばしば訳しづらい内容になります。特に会話文が含まれていることもあります(H30年度にそのような問題が出題されました)。

ポイント

- いきなり訳し始めないこと

最初に文章全体をざっと読んで、概要をつかんでから訳し始める方が良いです。文章の流れや重要な部分を把握することで、訳す際に不自然な日本語になりにくくなります。 - 比喩やジョークを注意深く訳す

比喩やジョークが含まれている場合、そのまま直訳してしまうと不自然になりがちです。意味が伝わるように工夫して訳す必要があります。特に会話文では、登場人物の性格や場面に合わせた訳し方が求められます。 - 文の流れを理解する

文の流れを理解していないと、訳す際に前後関係が不自然になってしまうことがあります。文脈に合わせて適切に訳し、自然な日本語表現を使うように心がけましょう。 - 訳し方の工夫

もし訳せない部分があった場合は、そのまま訳すことにこだわらず、意味が伝わるように言い換える工夫をすることが重要です。意味が分からなくても、なるべく空欄を作らず、自分なりに推測して訳すことが求められます。 - 訳した後のチェック

訳した日本語を自分で読み返し、不自然な部分や意味が通じていない箇所がないかを確認しましょう。流れが不自然だったり、誤解を招く表現があれば修正することが必要です。

まとめ

この設問では、単に中国語を日本語に変換する能力だけでなく、文の流れや意味を正確に捉えて自然な日本語に訳す力が求められます。慣れてくると、比喩や独特の表現に対しても柔軟に対応できるようになります。

Ⅳ:中→日翻訳の対策について

中国語検定やHSKの過去問を使った練習は非常に有効です。特に、模範解答と自分の訳を比較することで、訳し方の癖や改善点が見えてきます。

練習のポイント:

- 過去問を活用する

中国語の文章を実際に訳してみて、模範解答と照らし合わせることで、表現方法や訳し方の違いに気づけます。過去問の中でも、特に難しい部分や自然な日本語に訳すために工夫が必要な部分に注目しましょう。 - 文の流れや背景を把握する

ただ単に言葉を訳すのではなく、文の背景や登場人物の心情を把握して訳すことが重要です。特に小説の一部の場合、登場人物の感情や状況が大切ですので、しっかりとその部分を理解することが必要です。 - 自分の訳と照らし合わせる

自分の訳が正確かどうかを確かめるために、模範解答を参考にしましょう。模範解答にどのような表現が使われているのか、また、どうしてそのように訳しているのかを考えてみると、より自然な訳に近づけることができます。 - 比喩やジョークの扱い

特に小説では比喩やジョーク、文化的な背景が絡んでいることが多いため、それをどう訳すかがポイントです。例えば、直訳では意味が伝わりにくい場合がありますので、文脈に合わせて意訳する力が求められます。

出典(過去問)

- H29 莫言《筑路》

- H30 茅盾《车中一瞥》

- H31 古华《芙蓉镇》

『芙蓉镇』は映画化もされており、文化大革命時代を描いた作品です。この作品を通じて、当時の生活や恋愛の壮絶さが理解できるため、映画や小説の内容を通して背景を掴んでおくことも有効です。

YouTubeに全編が公開されているので、視覚的に作品を理解するのも良い方法です。動画を見て登場人物や背景を把握し、その上で翻訳練習を行うと、より深い理解が得られます。

Ⅴ:並べ替え作文の対策について

並べ替え作文は確かに一見すると簡単に思えますが、実際には与えられた語句を使い、さらに一語を加える必要があり、少し難易度が高く感じるかもしれません。特に日本語の意味に合った自然な文を作るために、語順や文法の理解が重要です。

対策のポイント

- 語順の確認

中国語では日本語と語順が異なることが多いため、語順をしっかりと覚えておくことが大切です。例えば、主語→動詞→目的語の順番が基本ですが、補語や修飾語を加える位置も注意が必要です。 - 例文をしっかり理解する

例題をしっかり理解し、どのように語を並べ替えて意味を作り出すかを練習することが大切です。例題のように、簡単な文でも自然な表現にするためには語順や補語を適切に使うことが求められます。 - 語彙力の向上

並べ替え作文では、語彙力が問われることが多いです。意味に合った語を選ぶためにも、日常的に中国語の単語やフレーズを覚えておくことが役立ちます。 - 補語の使い方を理解する

一語加えることが要求される場合、補語(例えば「得」「了」など)を使うことが多いです。補語の使い方を理解していれば、適切に文を作りやすくなります。例えば、「得」を使うことで状態の強調や結果を示すことができます。

例題から学ぶ

H29年度

例題:私たちもみんな忙しくありません。

【忙 我们 不 也】

解答:我们也都不忙。

解説:この問題では「都」を加えて、文全体の意味を強調しています。日本語に近い意味にするために「都」を加えた形です。

H30年度

例題:はやく銃をすてろ。

【放 抢 你 把 快】

解答:你快把抢放下。

解説:「下」を加えることで、動作の方向性を示し、自然な文になります。動作を「下げる」意味で補語「下」を加えることが一般的です。

H31年度

例題:彼はうれしくてたまらない。

【高兴 了 不 他】

解答:他高兴得不得了。

解説:「得」を加えることで、感情の強さを強調しています。「得不得了」という表現で、「非常に」という意味になります。

練習法

- 過去問を解く

過去問を使って実際に並べ替え作文を解くことで、出題パターンに慣れることができます。問題文を日本語に翻訳し、その日本語に合った中国語文を組み立てる練習をしましょう。 - 自然な中国語を目指す

日本語を直訳するのではなく、自然な中国語の文を作ることを意識しましょう。並べ替え作文では、文法的に正しいだけではなく、自然な表現を作ることが求められます。

結論

並べ替え作文は一見簡単に見えますが、語順や文法、語彙を的確に使う力が試される問題です。中→日翻訳の練習が役立ちますので、他のセクションと合わせてしっかりと準備していきましょう。

北海道大学

北海道大学の中国語の試験では、例年以下のような問題が出題されているようです。これを元に、各問題に対する対策を考えると良いでしょう。

大問1〜3・長文読解

1. 文章中の空欄に入る語彙の選択(四字熟語を選ぶものもある)

- 対策:四字熟語や一般的な語彙の理解が必要です。特に四字熟語の意味や使い方を把握しておくことが大切です。日常的に中国語を読む際に、四字熟語を意識して覚えておくとよいでしょう。

2. 下線部の日本語訳

- 対策:日本語を理解した上で、自然な中国語に訳す力が求められます。特に日常的な表現や漢字の使い方に慣れておくと、自然な訳ができるようになります。過去の問題を解いて、日本語→中国語の訳を練習しましょう。

3. ピンイン→漢字(簡体字)

- 対策:ピンインを見て簡体字に変換する問題です。日常的にピンインと簡体字のセットで学習しておくと良いです。特に頻出の単語や表現をしっかり覚えておきましょう。

4. 漢字(簡体字)→ピンイン

- 対策:簡体字を見てピンインを思い出す力が求められます。ピンインや声調も含めて確認しながら勉強しておくことが重要です。

5. 与えられた日本語文の通りに中国語語彙の並び替え文の完成

- 対策:日本語の文を理解した上で、適切な語順で中国語に並べ替える問題です。文法を正確に覚えておくことと、語順に気を付けて並べることが大切です。

6. 本文段落中の指定単語の説明(日本語で80字程度)

- 対策:指定された単語について、簡潔に日本語で説明する問題です。単語の意味だけでなく、その使い方や文脈にも気を付ける必要があります。語彙力を強化するために、文章中で出てきた新しい単語に注目して、意味や使い方を覚えると良いです。

7. 本文の内容要約(日本語で200字程度)

- 対策:文章を読んで要点をしっかりと把握し、日本語で200字程度でまとめる力が求められます。要約の練習として、日々の記事や小説を読み、重要な部分をまとめる練習をするのが効果的です。

大問4:文法問題&日→中訳の問題

1. 文法問題

- 対策:日本語文の意味に合うように中国語の語彙を並べ替える問題です。語彙や文法構造の理解が必要です。特に、動詞や形容詞の位置、助詞の使い方、時制などに注目して練習しましょう。

2. 中国語の文と日本語の文があり、中国語の文の誤りを直して正しい文を完成させる問題

- 対策:誤用や欠如がある中国語文を修正する問題です。語彙の誤用や欠如、文法の誤りに対して敏感に反応できるよう、基本的な文法と語彙を復習しておきましょう。また、誤りを見つけて修正する練習を多くしておくと、試験で即座に対応できるようになります。

出題形式と中検のレベル感

- 中検3級の問題形式:大問2~5に相当する問題で、比較的簡単な問題が出題されるので、基礎的な語彙力と文法力が問われます。

- 中検2級の問題形式:大問1、3~5に相当する問題で、やや高度な語彙や文法の理解が必要となります。実践的な読解力や応用力を求められるため、過去問を使って繰り返し練習すると良いでしょう。

まとめ

北海道大学の中国語試験は、長文読解や文法問題、語彙問題など幅広い内容が含まれます。特に語彙の選択や文法の理解、内容の要約能力が重要です。過去問や模擬試験を解いて、問題形式に慣れ、語彙力や文法力を強化していきましょう。

【動画あり】詳しく解説!

北大の傾向と対策ー詳細を見る

北海道大学の中国語入試の過去問を入手する方法は、次の通りです:

- メール送信: 以下のアドレスに、過去問を送ってほしい旨のメールを送ります。 メールアドレス:

ent-exam@jimu.hokudai.ac.jp - メールの内容: 過去問を希望する旨を簡潔に書きます。例文としては以下のように記載できます:

件名:北海道大学 中国語入試の過去問請求 本文: こんにちは、貴校の中国語入試を受験予定の○○(名前)と申します。 中国語の過去問を送付いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ○○(名前) 連絡先:○○(メールアドレス・住所) - 返信を待つ: メールを送信後、指定された方法で過去問が送付されます。

また、北海道大学のHPにも試験に関する情報が掲載されているので、必要に応じてそちらも確認しておくとよいでしょう。

北海道大学の中国語入試に向けて、過去問を入手し、実際の問題に取り組むことが効果的な対策となります。

北海道大学〈中国語〉入試問題の出題傾向

北海道大学の中国語入試の出題傾向は、かなり多岐にわたる内容が含まれており、しっかりとした対策が求められます。以下、各大問についての詳細と対策方法をまとめます。

大問1〜3:長文読解(B5用紙3〜4ページ)

出題内容

- 語彙の選択(空欄補充):

- 文章中の空欄に適切な語彙(主に四字熟語や成語)を選ぶ問題が出題されます。文脈から適切な語彙を選ばないと意味が通じません。

- 下線部の日本語訳:

- 特に難易度が高く、文全体を理解した上で訳さなければならないため、文脈をしっかりと把握する力が必要です。

- ピンイン→漢字(簡体字):

- 与えられたピンインを簡体字に変換する問題です。これには基本的な漢字力が求められます。

- 漢字(簡体字)→ピンイン:

- 逆に、簡体字が与えられ、ピンインに変換する問題です。特に音読みや発音に関して確実に覚えておくことが重要です。

- 語彙の並び替え:

- 与えられた日本語の意味に合わせて、語順を並び替えて正しい中国語文を作成する問題です。これは基本的な文法力を問われます。

- 指定単語の説明:

- 指定された単語を日本語で80字程度で説明する問題です。単語の意味だけでなく、使われる場面やニュアンスも理解しておく必要があります。

- 本文の要約:

- 文章を読んだ後、内容を200字程度で要約する問題です。要約力と中国語表現力が求められます。

対策方法

- 語彙力の強化: 四字熟語や成語を含む語彙問題に対応するため、定期的に語彙集を使って復習し、例文とともに覚えていきましょう。

- 長文読解の練習: 毎回の練習で、文章全体の文脈をつかみ、詳細まで理解することを意識して長文読解を行いましょう。特に、細かな文法や構文に注意して、しっかりと日本語訳ができるように練習します。

- ピンインと漢字の確認: 基本的なピンインと簡体字の対応を覚え、ミスなく変換できるようにしておきます。

- 語順問題: 言語間の語順の違いを理解し、日本語の語順を中国語に合わせて変換できるように、並べ替え問題を多く解きましょう。

大問4:文法問題&日→中訳

出題内容

- 文法問題(語彙の並び替え):

- 日本語の意味に合うように、中国語の語彙を並び替える問題です。これには、語彙の意味と文法的な理解が必要です。

- 誤り修正問題:

- 中国語の文の誤りを直し、正しい文を完成させる問題です。誤りは語彙の誤用や欠如が多く、文法の誤りに気づけるかがポイントです。

- 日→中訳(5つ程度):

- 日本語文を中国語に翻訳する問題です。これは、文法力や語彙力に加え、自然な表現を意識して訳すことが重要です。

対策方法

- 文法の基礎固め: 日本語と中国語の文法の違いをしっかり理解し、並べ替え問題を解く練習を行いましょう。

- 誤り修正練習: 自分で中国語の文を作り、誤りを見つけて修正する練習を行うことが効果的です。特に語彙の使い方や適切な表現を覚えておくと良いでしょう。

- 翻訳練習: 日→中訳の問題に備えて、日常的に日本語の文章を中国語に翻訳する練習をしておくと、スムーズに解答できます。特に自然な言い回しを覚えることが大切です。

総括

北海道大学の中国語入試では、語彙力、文法力、読解力、翻訳力など、幅広い能力が求められます。特に長文読解と日→中訳の問題が中心となるため、日々の練習でこれらのスキルを高めることが重要です。また、過去問を徹底的に解くことで、出題傾向を把握し、実戦的な力を養いましょう。

北海道大学〈中国語〉入試問題の対策

北海道大学の中国語入試において、最も重要なのは「読み慣れ」、つまり大量の中国語の文章に触れておくことです。試験の形式としては、内容を把握する力や文の構造を理解する力が問われるため、事前にしっかりとした練習が必要です。以下に、具体的な対策方法をまとめます。

1. 多読を重視する

大量の中国語文章に触れることで、文章全体をざっと読み、内容を把握するスピードと能力が向上します。特に、長文読解が中心となるため、読む力を鍛えることが最重要です。

対策法:

- 簡体字の本や新聞、雑誌を読む:多読に取り組み、さまざまなトピックに触れることで、語彙力や文法の理解を深めることができます。特に、文学やエッセイ、社会的なテーマの文章に触れておくと、入試の傾向にも対応しやすいです。

- ニュースサイトやアプリで毎日読書:オンラインの中国語ニュースや、簡単な中国語学習用の記事を活用することで、日々の練習ができます。

- 過去問を解く:過去問を多く解いて、どんな問題が出されるのかの傾向を把握し、解答のペースや方法を体得しましょう。

2. 文脈から語彙の意味を推測する

試験では、なじみのない語彙が出題されることがあります。このような場合でも、文脈から語彙の品詞や意味を推測する力を活かして解答することが求められます。

対策法:

- 語彙の推測力を養う:文章の前後や文脈から、分からない単語の意味を予測する訓練をしましょう。例えば、似た意味を持つ語彙と比較したり、文章の雰囲気から意味を類推する技術を磨きます。

- 語彙の暗記だけでなく使い方を覚える:単語を覚えるだけでなく、その単語がどのように使われるか、例文で覚えるようにしましょう。

3. 要約力を鍛える

要約問題は、文章の全体像を理解し、必要な情報を整理して200字程度でまとめる能力が求められます。大問1〜3の長文読解では、文章の概要を把握し、要約する力が重要です。

対策法:

- 要約の練習:長文を読んだ後、文章の主題と要点を整理し、自分なりに要約する練習をします。最初は長くても、段々と短くする練習を繰り返していきましょう。

- 200字でまとめる技術:200字程度で要約する練習を行い、無駄な情報を省き、ポイントを絞る力を養います。

4. 文法の基本を押さえる

並び替え問題や日→中訳、誤り修正問題では、文法の知識が非常に重要です。文法を理解していれば、文の構造を正しく組み立てることができます。

対策法:

- 基本的な文法事項の復習:文法書や練習問題集を使って、基本的な文法を復習します。特に、動詞や助詞、句の構造に関する知識が役立ちます。

- 並び替え問題の練習:与えられた語彙を並べ替えて正しい文章を作る練習を積むことで、語順に関する感覚を養います。

5. 翻訳力を強化する

日本語から中国語に翻訳する問題(5つ程度)は、語彙力、文法力、自然な表現力が求められます。日本語の構造をそのまま中国語に訳すのではなく、自然な中国語の表現を意識することが大切です。

対策法:

- 日本語→中国語の翻訳練習:日本語の文章を中国語に翻訳する練習をして、スムーズに訳す方法を体得します。この時、無理に直訳せず、自然な中国語にするよう心がけましょう。

- 語彙の適切な選択:翻訳する際には、意味が近い語彙を選ぶだけでなく、その文脈に合った語彙を選ぶことが大切です。

6. 試験当日の心構え

試験中に「分からない単語」に焦ることなく、全体の文脈で解答を進めることが重要です。問題に取り組む前に、文章の全体をざっと読んで内容を把握し、その後詳細な部分に焦点を当てていきます。

対策法:

- 問題に取り組む順番を考える:試験開始時に一度全体をざっと目を通し、得意な部分から解くことを考えます。特に、得意な並べ替え問題や誤り修正問題から取り組むと、自信を持って解答できます。

問題演習につかえる教材

さて、では具体的になにを使うか?

問題の傾向は中国語検定と似ています。

よって、対策は中国語検定の過去問をつかうのがいいでしょう。

中検3級 大問2〜5

中検2級 大問1、3〜5

さらに負荷をかけたいのなら中検準1級 大問1,4 で練習してもいいでしょう。

総括

北海道大学の中国語入試において、最も大切なのは多読と内容を把握する力です。分からない単語が出ても焦らず、文脈から意味を推測して解答することが求められます。しっかりと練習し、実力をつけていけば、安定した成績を取ることができるでしょう。

京都大学〈中国語〉入試問題の対策

京都大学の中国語入試の出題形式は、シンプルでありながら、しっかりとした理解力と技術を求める内容です。各大問の概要は以下の通りです。

1.長文問題

(1) 下線部和訳

- 文章の中で下線が引かれている部分を日本語に訳す問題です。このタイプの問題では、文脈や語彙の意味をしっかりと理解して訳すことが求められます。

(2) 漢字→ピンイン or 注音に直す

- 簡体字の漢字が与えられ、ピンイン(または注音)に直す問題です。この問題では、ピンインの正確さや漢字の読み方を理解していることが問われます。

(3) ピンイン→漢字に直す

- ピンインが与えられ、それを簡体字の漢字に変換する問題です。こちらは、ピンインと漢字の対応を正確に理解しているかどうかが試されます。

2.全文和訳

- B5サイズの3分の1程度の中国語の文章を日本語に訳す問題です。内容は一般的な文章であり、翻訳力と文脈の理解が試されます。長文の内容理解と正確な訳出が求められます。

3.全文中訳

- B5サイズで5行程度の日本語文章を中国語に訳す問題です。日本語から中国語への翻訳力を問われます。日本語の文法や構造をそのまま中国語に置き換えるのではなく、自然な中国語表現を使って訳すことが重要です。

特徴と対策

- 文法の穴埋めや並び替え問題は出題されないため、文の意味や構造の理解がより重要です。

- 長文問題や全文和訳で、文章の流れや背景を理解する能力が試されるため、文章全体を読み通し、そのテーマや主張を把握する力が必要です。

- 和訳・中訳においては、単語の選び方や自然な表現が評価されるため、しっかりとした語彙力と、文脈に合った翻訳技術を身につけることが大切です。

対策法

- 長文読解の練習

- 多読を通じて、長文をスピーディーに理解する力を養いましょう。ニュース記事やエッセイ、簡体字の本を読み、内容理解を深めます。

- 翻訳練習

- 日本語から中国語への翻訳と、逆に中国語から日本語への翻訳を繰り返し行い、文脈に合った自然な訳出力を高めます。特に日本語→中国語は、直訳にならずに、中国語らしい表現を意識して訳すようにしましょう。

- ピンインと漢字の確認

- ピンイン→漢字、漢字→ピンインの問題では、基本的な漢字とそのピンインをしっかりと覚え、正確に変換できるようにしましょう。簡体字の漢字に慣れ、常に練習を続けることが重要です。

総括

京都大学の中国語入試は、シンプルながらも深い理解力と実力を問う問題が多いです。文法問題のような細かい知識を問う問題は少ないため、文章の全体的な意味を把握する力や、自然な中国語表現を用いる翻訳力が鍵となります。しっかりとした長文読解と翻訳の訓練を行い、実力を身につけて試験に臨みましょう。

【動画あり】詳しく解説!

大阪大学〈中国語〉入試問題の対策

大阪大学の中国語入試の出題傾向は、長文読解と和訳問題がメインとなっており、細かい語彙力や正確な変換能力が求められる問題が多いです。以下は、例年の出題形式とその対策についてです。

1.長文問題

(1) 下線部A〜Cの和訳

- 文章中の下線部が与えられ、それを日本語に訳す問題です。文脈を理解し、自然で正確な訳を心がける必要があります。特に、長文の中での文脈に合った意味の取捨選択が重要です。

(2) 二重下線のピンインを簡体字に直せ(10個)

- 二重下線でピンインが示され、そのピンインを簡体字に変換する問題です。ピンインと簡体字の対応を正確に覚えておくことが求められます。

(3) 二重下線の簡体字をピンインに直し、その意味も書け(10〜20個)

- 簡体字が与えられ、それをピンインに変換し、さらにその意味を記述する問題です。簡体字を読み、ピンインに変換できる力、さらにその意味をきちんと説明する力が求められます。

2.長文読解

- 設問(1)〜(8)では、長文を読み、下線部の内容や指摘された部分について説明する問題が出題されます。和訳やピンインを漢字に直す問題も含まれますが、全体としては文の内容理解が試される問題です。

- 文章の内容要約や、要点の抽出、細部の説明に対する正確な理解が問われます。

3.和文中訳問題

- 和文中訳問題は、与えられた日本語を中国語に訳す問題です。日本語のニュアンスを正しく中国語に置き換え、文脈を損なわずに翻訳する力が求められます。このタイプの問題でも、簡体字で書く必要があり、繁体字を使うと減点される可能性があります。

対策法

- 語彙とピンインの強化

- ピンインと簡体字の対応をしっかりと覚えて、ピンイン→簡体字、簡体字→ピンインの問題に対応できるようにしましょう。特に意味の理解も必要なので、単語帳やリストを使って繰り返し練習することが大切です。

- 長文読解の練習

- 長文読解においては、文章全体の内容を素早く把握し、設問に対応できるように練習します。文章の要点を抜き出す力や、文脈に合わせた和訳・要約能力が試されるため、多読をして文章の流れに慣れておくことが重要です。

- 設問に対する正確な回答が求められるので、長文を読みながら、要約や内容説明を練習しておきましょう。

- 和訳・中訳の練習

- 和文中訳問題に備えて、日本語から中国語への翻訳の練習を行います。日本語の文章をそのまま直訳するのではなく、自然な中国語表現を意識して翻訳を行いましょう。

- 簡体字の使用に注意し、繁体字は使用しないようにしましょう。

総括

大阪大学の中国語入試は、長文の内容理解や正確な語彙力、翻訳力を問う問題が多いです。特にピンインと簡体字に関する問題や、文の内容をしっかり把握していることが重要です。多読を通じて文章全体の理解力を高め、さらに正確な翻訳技術を養うことで、効率的に対策を進めることができます。

【動画あり】詳しく解説!

大問1と大問3はネットで公開されていたので、動画内でも引用して例として一部解説しています。

試験においての注意点

試験の解答時には、いくつかの注意点があるので、以下にまとめてみました:

1. 簡体字の使用

- 簡体字での解答が求められます。繁体字で解答することが許される場合もありますが、試験の出題が簡体字で行われるので、基本的には簡体字を使うようにしましょう。

- 台湾や香港などではピンインが使われないこともありますが、試験ではピンインが出題されるので、これも意識して練習することが大切です。

2. わからない箇所は空欄にしない

- わからない問題が出てきたときに、空欄を残すのは避けるべきです。何も書かないと、点数がもらえません。適当にでも埋めることで、部分点を得られる可能性があります。

- 例えば、ピンインが思い出せない場合でも、近い音のピンインを使ってみたり、漢字の形に似た文字を書いてみるのも一つの手です。

3. 和訳時の注意点

- 和訳問題で、日本語で意味が通らない訳は得点にならないので、訳した日本語が意味不明にならないように注意してください。

- 文脈をしっかり理解し、自然な日本語に訳すことが大切です。特に冗長にならず、簡潔に訳せるように心がけましょう。

4. 動画活用

- 大阪大学の試験の和訳例が示された動画が役立ちます。繰り返し見て、訳し方のコツやポイントを確認することで、実際の試験に活かせると思います。

- 何度も視聴することで、和訳のフレームワークやテクニックが自然に身につき、試験の際にスムーズに解答できるようになります。

試験の際は冷静に、わからない部分にパニックを起こさずにできるだけ書くことを心掛けましょう。知らない単語は、日本語の本を読んでいてもあるものですよね。だからそれでパニックになってはいけないのです。 そのような学生は大学が欲していないのです。

わからない単語があって、当たり前! 文全体で矛盾しないようにでっちあげるのです。

実際に多読をするためには、さまざまな教材やテキストを使うのも効果的ですが、 ボクが運営しているYouTubeチャンネルでも中国語の読解力を鍛えるためのコンテンツを配信しています。 また、CCレッスンを使ってネイティブと実践的な会話をしながら学ぶのも非常に有効です。

特に長文を読む力をつけるためには、毎日の積み重ねが大切です。 ボクのチャンネルやレッスンを活用しながら、日々中国語に触れていきましょう。

過去問を使った練習方法

過去問を使った練習方法は、実際の試験形式に慣れるために非常に効果的です。以下にいくつかのポイントをまとめてみました:

自分で和訳を作成し、解答と比較する

- 和訳練習:過去問を使って、まず自分で和訳を作成してみましょう。その後、解答の和訳と比較します。どの表現が適切か、どこに間違いがあったかを確認することが大切です。

- 注意点:和訳の表現において、「直訳」になりすぎていないか、自然な日本語になっているかを確認することがポイントです。

解答の和訳を本文の中国語と比較する

- 表現の違いを学ぶ:解答の和訳と中国語の表現を比較して、どこが異なるのかを学びます。これにより、自然な翻訳力が養われます。

- 理解度を高める:中国語から日本語への翻訳だけでなく、逆に日本語から中国語へ翻訳する力も鍛えられるので、両方のスキルを高めることができます。

2. 大学入試問題と類似した形式の問題

- 実際の大学入試では、中国語検定(中検)やHSKの問題形式と似た出題がされることがあります。

- 中検の準1級・2級の問題は、特に読解力や和訳力を高めるために役立ちます。

- HSK6級の問題も非常に有用です。特に長文問題では、難易度が高く、入試に必要な語彙や文法が網羅されています。

- 模擬試験よりも、実際の過去問を使って学習する方がより実践的です。本番の試験形式に慣れることが重要です。

3. おすすめの過去問

- 中国語検定(中検)

- 準1級や2級の過去問を中心に活用しましょう。これらは難易度が高く、大学入試のための読解力を養うのに最適です。

- 公式サイトや書店で過去問集を購入できます。

- HSK(漢語水平考試)

- HSK6級の読解問題を使って、和訳の練習をしましょう。HSK6級は特に難易度が高いため、大学入試の準備にも役立ちます。

- HSKの公式過去問集を利用するのが効果的です。

4. 効果的な学習法

- 時間を計って解く:過去問を解くときは、実際の試験時間を計って解くことが大切です。時間内に解けるようになることも、試験準備において重要な要素です。

- 繰り返し解く:解答を見直し、間違えた箇所や理解が不十分な箇所を繰り返し解くことで、理解を深め、次回の解答精度を上げることができます。

過去問を使った学習を通して、試験の形式に慣れ、解答力を高めていきましょう。

まとめ

中国語の大学受験において、しっかりとした対策を行うことが成功への鍵です。多読や語彙力の強化、文法の基礎理解を重視し、実際の試験形式に慣れていくことが重要です。また、和訳や中訳、長文読解においては文脈を理解し、適切な表現を選ぶ力が求められます。

過去問を積極的に活用し、実践的な練習を行うことが非常に効果的です。動画やCCレッスンなどを活用して、ネイティブの表現や会話を身につけることも大きな助けになります。試験当日は、焦らず冷静に対応し、必要な語彙や文法をしっかりと頭に入れて臨んでください。

試験のポイント:

- 多読を行い、長文読解力を高める。

- 知識を単独で覚えるのではなく、文脈を理解しながら覚える。

- 和訳や中訳問題では、意味の通じる自然な表現を目指す。

これらを実行することで、より自信を持って受験に臨むことができるでしょう。

コメント一覧 (2件)

筑波大学大学入试二次考试的中国语试题在哪里可以查阅到?

应该没有公开,要联系大学的吧 其他大学的话联系他们,付邮费就寄过来的

https://www.tsukuba.ac.jp/contact/#admission